テキストを介したコミュニケーションの多くがスマホ上で完結し、「手書き離れ」が加速の一途をたどる現代。そんな「書かなくてもいい時代」だからこそ、手書きの価値が増している時代なのかもしれません。

実際、飲食店の中には、特徴的な手書きフォントをメニュー表に採用するケースも増えてきており、手書きの文字の価値が社会で再評価されているようです。

例えば、中華チェーンのバーミヤンもその一つに挙げられますが、実はこうした手書きフォントにも「己書(おのれしょ)」が使われています。

己書は習字と似ているようにも見えますが、習字のように特定のルールがあるわけではなく、逆書き、二度書きといった習字では禁じられている手法も許されるなど、書き手の感性が前面に出されることが特徴です。

そんな己書を全国に普及させる活動を行っているのが名古屋に拠点を置く 日本己書道場 で、同道場では己書の普及に缶バッジを活用していると言います。

そこで今回は己書道場の次井晋也さんと笹田愛さんにお話を伺ってきました。

脳科学的に効果が知られ始めている、己書

2012年に総師範 快晴軒 天晴(あっぱれ)/本名 杉浦正(すぎうらただし)氏により開設されたという日本己書道場。

たった8年足らずで、己書を指導する師範の数は、1150名にも膨らんでいます。

師範になった人のバックグラウンドは、警察官から歌手まで様々で、例えばお寺の住職が「己書でする写経の教室」などを開いていたりもするそうです。

最近では、教育委員会を通じて小学校や中学校の教科として実験的に己書を取り入れる市町村も出てきています。

書体自体魅力的な己書ですが、どちらかというと己書の場合、書そのものよりも、書いている喜びのところでニーズの高さを感じるとして、次井さんは次のように言いました。

「認知症の専門医をしている方がその著書で、脳科学的に己書が脳にいいんだよって書いてくださったりしていますね。実際、己書を始めたら、心を病んでいた人が明るくなったとか、家から出られるようになったといったことも起こっています。」

「終末期治療されている方は、己書やっている間は病気のことを忘れられる、治療している中での楽しみになっているというんですね。」

書の道場というと、字が上手くなる教室なのかと思われがちですが、己書においては「綺麗に書けた」という結果は全く重要ではなくて、「書いている時間を楽しむ」ことを目指しています。

というのも己書は、総師範である杉浦氏が商業デザイナーとして看板や内装を手がける中、知り合いに“遊び”で字の書き方を教えていたのがそもそもの始まり。

そのため、己書には上手い/下手という基準はなく、書いている人が楽しめたら100点満点。大きく書きたければ大きく、小さく書きたければ小さく書けばいいですし、己書では文字の書き順もめちゃくちゃなのだそうです。

「長年書道をやってきた私には、最初は闘いでした」

二度書き、三度書き、逆書きもアリ。まるで絵を描くようにぐるぐると筆を使う己書は、習字の観点から見ると、やってはいけないことのオンパレードです。

ずっと書道をやっていたところから己書に入ってきたという笹田さんは、「最初は闘いでした」と、次のようにお話してくれました。

「知り合いから『ちょっと面白い筆文字の先生に会ってみない?』と誘われて行ってみたら、逆書きするわ、ぐるぐるするわで、正直『何やってるの、この人』と思いました。それで教えられてもできないんですよね。だから闘うんです。」

「当時、習字をやっていて頭がガチガチだったんですよ。こうしなければいけないっていう世界でしたので。それが己書をやることで、『こういう書き方をしたのに認めてもらえるんだ』って。そういう考え方に触れていくことでだんだん心が溶けていく。」

「そうすると、己書だけじゃなくて私生活でも『こうしなければいけない』っていう考えがどんどん柔らかくなって、『こういう考えでもいいんだな』と、違うところに目が向くようになっていったんです。己書が、自分の生活まで変えてくれたんですね。」

この世に一つしかない、自分しか持っていない缶バッジをつくろう

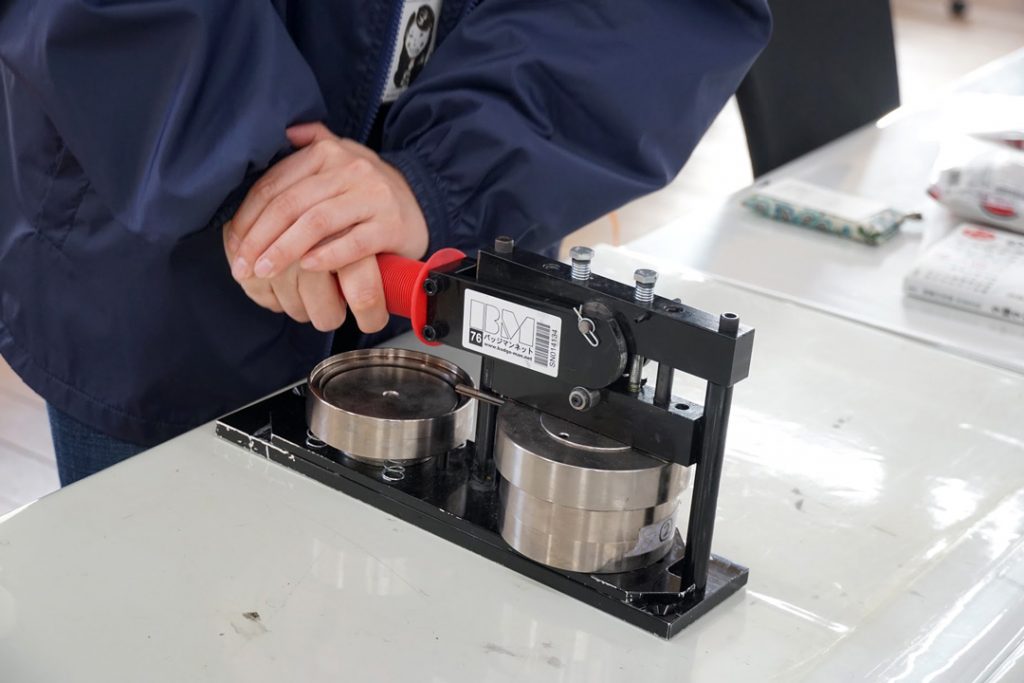

まずは多くの人に己書を試してほしいと、これまで日本己書道場ではハガキを使った己書の体験会を行ってきましたが、それと合わせてここ数年、缶バッジを用いた体験会も開くようになりました。

すると、「缶バッジをつくりにきました」と、缶バッジを入り口として己書を体験しに来られる子どもたちの数が飛躍的に増えたそうです。

次井さんは次のように言います。

「己書やりませんか?ハガキ書きませんか?というのと違って、『缶バッジつくりませんか?』となった瞬間、“飾るもの”をつくることから“身に付けるもの”をつくることに変わるんですね。」

「居酒屋経営している師範がいまして、その人はスタッフの名札を全部己書で書いて、缶バッジにしていましたよ。」

缶バッジというとある程度のロットサイズで発注しないとつくれないというイメージが強いのか、自分の書いたものが1個から、お店で売られているような缶バッジになり、その場で服につけたりバッグにつけたりできるということに感動される体験者が多くいらっしゃるそうです。

ところで、己書でつくる缶バッジを体験された方々は、どのようなことを書いてバッジにしているのでしょう。

次井さんは次のように教えてくださいました。

「お子さんは自分のお名前とか、好きな絵とか描きますね。大人の方は『ありがとう』と書いてバッジにしたりしています。『この世に一つしかない、自分しか持っていない』という缶バッジの特性は、己書とすごく相性が良いのだと思います」

正しさと照らし合わせて良い/悪いとする評価的な視点でものごとを見ることに慣れてしまうと、人から良いと言われたからいいのではなく、自分が良いと感じる快さからどんどん離れていってしまうのかもしれません。

「己書は見るものではなくて、書くもの。“筆コミュニケーション”なんですよ」と話す次井さんと笹田さん。

デジタルコミュニケーションが普及し、相対的にその価値を増しているアナログな筆コミュニケーション。その普及の一端を缶バッジが担っていると思うと嬉しい限りです。