東京・小石川に40年ほど前から拠点を構える株式会社ダーツは印刷物の制作からTシャツ、ノベルティグッズ、ホームページ制作など幅広い商品を取り扱っています。

そんなダーツ社は創業以来、出版物の制作を行ってきた会社で、ワープロ登場以前の「写植」の時代からアナログの文字板を使って出版物を制作してきた出版印刷業界の老舗企業です。

そんなダーツ社では缶バッジの取り扱いも行っていて、日々、デジタルと缶バッジを融合させるなど革新的な取り組みにも積極的に挑戦しています。

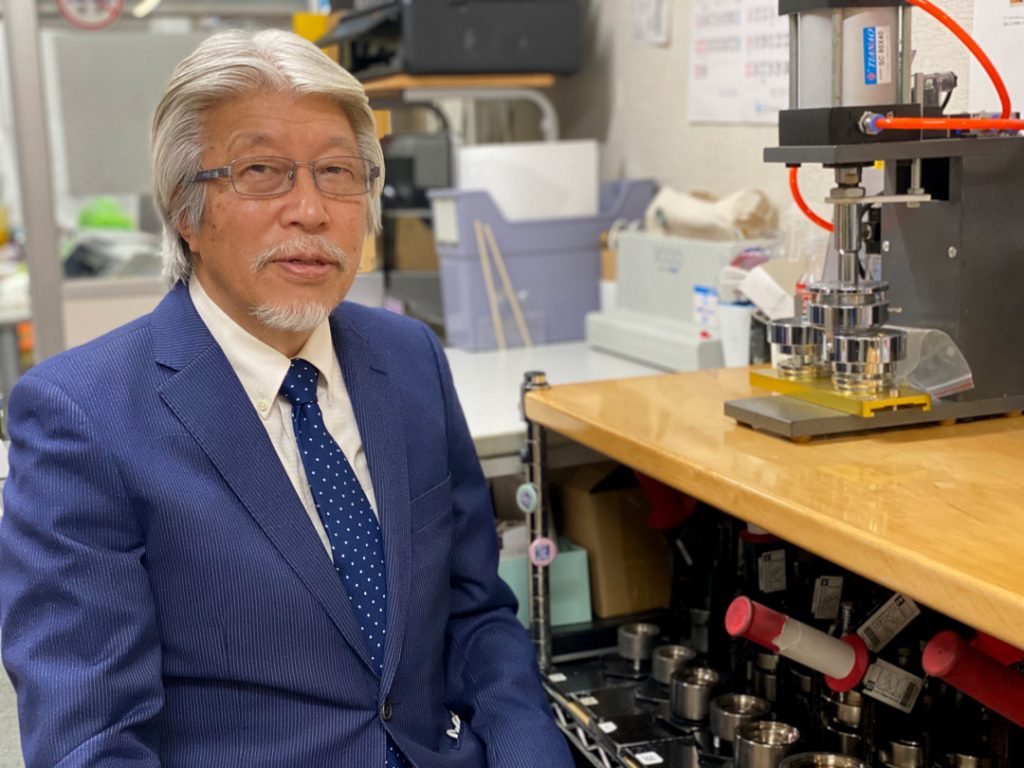

そこで今回はダーツの代表取締役である大根田利夫さんに現在展開している缶バッジビジネスに関して詳しくお話を伺ってきました。

バッジマンネット:

ダーツさんはもともと写植業として会社をスタートさせていますが、そこから缶バッジビジネスに参入された経緯を教えていただけますか?

大根田:

弊社は長らく出版ビジネスに携わってきた経験があって、教科書からビジネス書まで幅広い書籍を作ってきました。しかし、ご存知の通り出版印刷業は2000年代中頃から厳しい状況が続いており、途中から新規事業という形で缶バッジビジネスに参入したのです。

バッジマンネット:

出版業界の市況については常々耳にしております。実際に缶バッジを新規事業として始めたことで変化はあったでしょうか?

大根田:

ホームページで「缶バッジも作れます」と書いたことで、業界のお客様から少しずつ注文が入るようになってきました。あくまでも出版物の制作がメインなのですが、缶バッジを作り始めたことで、「Tシャツとかグッズが作れないかな?」といった問い合わせも頂くようになり、ガーメントプリンター、レーザー加工機、UVプリンターを導入。各種ノベルティグッズの制作も手掛けるようになりました。結果的に事業の多角化に成功したと言えますね。

バッジマンネット:

なるほど、缶バッジを起点にして事業の多角化に成功されたのですね。缶バッジに関して、どのような依頼を受けるのでしょうか?

大根田:

最初は緊急の注文を引き受けることがメインでした。例えば、渋谷などで開催されているイベントで急遽缶バッジが足りなくなったとか、中には富士登山のイベントで缶バッジが足りなくなって、大急ぎで静岡から引取りにくるといったイレギュラーな対応がメインでしたね。

要するに「缶バッジの駆け込み寺」のような役割をしていたのですが、徐々に缶バッジの受注量が増えてきて、今では自治体のゆるキャラやトートバッグなどノベルティグッズ全般を手掛けるところまで事業を拡大することができています。

バッジマンネット:

なるほど、いきなり大規模に缶バッジビジネスを展開するのではなく、まずは求められる小さな市場からせめていき、次第に事業を拡大していったのですね。ちなみに、缶バッジ制作において大切にしていることは何かありますか?

大根田:

競合他社と比較したときに、いかに競争力を保つか、簡単に言えばどうすれば「差別化できるか」を常に考えています。

我々のような出版印刷業を営む企業が簡単に参入できたように、缶バッジ自体は誰でも扱うことができるハードルの低い商材です。制作過程がシンプルですから、誰でも始めることができるビジネスだと言えます。だからこそ、何か付加価値を出さないと缶バッジビジネスを成功させることは難しいと思うのです。

バッジマンネット:

具体的にはどのように付加価値を出しているのでしょうか?公開できる範囲で教えて欲しいです。

大根田:

例えば、我々は長年、出版印刷業を営んできましたから、画像の加工を得意としているんですね。そこで、お客様を撮影・プリントしてその場で缶バッジにして差し上げるという取り組みを始めました。このアイデアは大ヒットして、大手ホテルや大規模イベントなどから多くの問い合わせを頂きました。

バッジマンネット:

それは喜ばれますね。目の前で缶バッジを作ると喜ばれるというお話をお客様からよく耳にするのですが、目の前で撮影した写真とロゴが一緒にすぐ缶バッジになるというのは今まで聞いたことがないアイデアです。

最近はデジタルと缶バッジを掛け合わせたいというお客様が多いのですが、ダーツさんでは「デジタル×缶バッジ」のような取り組みは挑戦されているのでしょうか?

大根田:

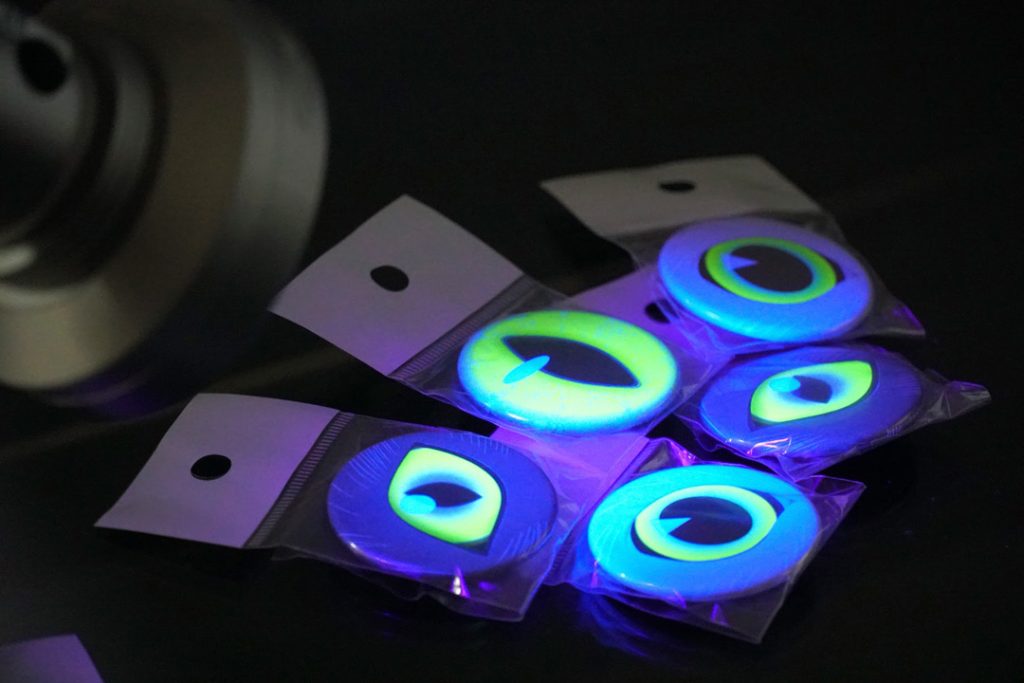

もちろんです。一つは動物園と共同で行った企画です。年末に動物園宛に年賀状を送ると、お返しにグッズがもらえるというキャンペーンなのですが、そのお礼品に缶バッジを使ったんです。その缶バッジにはARコードが付いていて、それをかざすと動物の様子が動画として表示されるという仕組みで、大きな話題となりました。

他にもライブ会場のグッズで販売される缶バッジをスマホで読み取ると、ライブの動画が流れるという缶バッジも作りました。家に持ち帰っても当日のライブの様子を思い出せるという画期的な缶バッジで大反響でしたね。

バッジマンネット:

それはすごい取り組みです。皆さん「デジタル×缶バッジ」の取り組みに苦戦されているようですが、ダーツさんではなぜそのような画期的なアイデアがいくつも浮かぶのでしょうか?

大根田:

実はこれらのアイデアは弊社が独自に考えついたものではないんです。こうした面白いアイデアはお客様との議論の中で生まれたものが大半です。お客様にどんなものが欲しいか尋ね、我々ができることを提案して、それらが合致するところで面白いアイデアが生まれる。そう思っています。

バッジマンネット:

なるほど、お客様とのコミュニケーションの中でこうした商品が生まれたということなのですね。求められるものを提供するのではなく、何を提供できるのか一緒に考えるという姿勢がイノベーションの鍵になるのですね。最後に今後の缶バッジビジネスの展望についてお聞かせください。

大根田:

新型コロナウイルスの影響を受け、缶バッジ業界は2020年前半に大打撃を受けました。ただ、少しずつではあるものの、缶バッジの売れ行きは回復傾向にあり、今後改めて缶バッジが活発に使われる時期が訪れるものと考えています。

今後を見据えて、早い段階でご連絡頂ければ一緒に何ができるかを考えることができると思います。我々が展開する缶バッジビジネスは、お客様とのご相談の中で進化するものと考えています。ぜひご遠慮なくご相談いただければと思っています。